[Travel] Misc

[Travel] Misc 愛媛県内子町の観光案内について(自分用メモ)

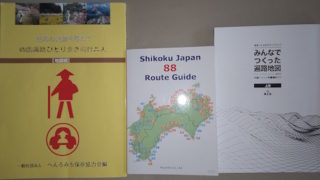

(自分用メモ) 次回のお遍路が愛媛県大洲市・内子町からスタートするため、ネットで調べても不明だった観光案内情報を内子町に問い合わせ。その返答を、忘れないように覚え書き。 *その1 内子観光のポイントでもある内子座が、耐震補強保存修理工事のた...

[Travel] Misc

[Travel] Misc  [Misc] Misc

[Misc] Misc  [Travel] Misc

[Travel] Misc  [Misc] Misc

[Misc] Misc  [Travel] Misc

[Travel] Misc  [Traffic] Railway

[Traffic] Railway