「御朱印」とは、神社に参拝した記念に書いていただく、書と印章のこと。

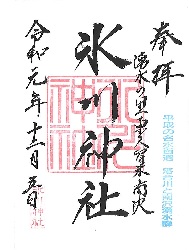

神社名、日付が書かれ、その神社独自の朱印が捺印されたものを総じて「朱印」と呼びます。

言うなら、記念スタンプのようなものだと思えばいいかもしれません。

もともと日本史が好きで、戦国武将に縁のある歴史文化遺産でもある神社には、各地を旅する際に立ち寄ったりしていたので、せっかくなら訪れた記念になるものが欲しい。それにはこの御朱印が最適じゃないかと。日付も入るので、後から旅の記録を振り返るにも便利ですし。

この「御朱印」。もともとは寺院に納経した際の受付印が発祥だとのことですが、いつしか神社でも書いていただけるようになったとか。現在では一部の例外を除き、寺院、神社とも大概のところで御朱印をいただけるようです。

でも、自分は最初から「神社だけでいいな」と感じました。

寺院のそれは、本来は納経してこそのもの。今でこそ納経せずともいただけるそうですが、信仰心などかけらもないような人生を歩んできた自分が「記念に」という感覚でいただくのは、およそ恐れ多い気がして。ネット上で見かける寺院の御朱印には、それこそ本格的に「南無妙法蓮華経…」などと記されていますからね。敷居がすごく高いような…。

いや、別に神社や神様を軽んじているわけではないのですが…。それこそ「神頼み」をしたこともありますし(^^;; 神社の御朱印は参拝記念のものだと聞いたので、それなら目的とスタイルから背伸びすることもないだろうと思っています。

というか、きっかけがアニメだろうと突っ込まれたら言い返せないので、ほどほどにしておかないと(笑)。

尾道を旅する際、その尾道を舞台にしたアニメ『かみちゅ!』に登場する神社を訪れ、せっかくなら記念に御朱印をいただいてみようと思ったのがきっかけなもので。。。

『かみちゅ!』とは「女子中学生が神様になってしまう物語」ですから、その舞台には当然、神社が何度も登場するわけです。

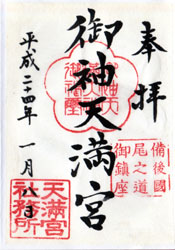

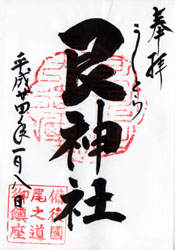

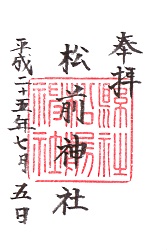

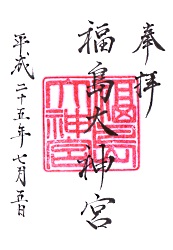

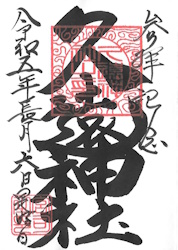

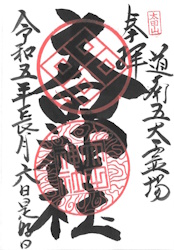

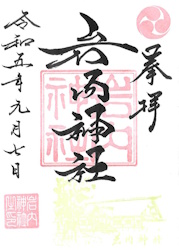

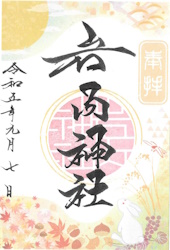

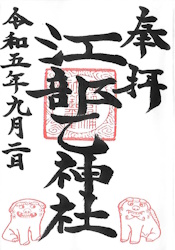

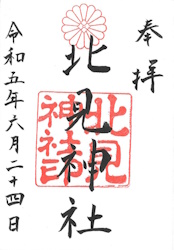

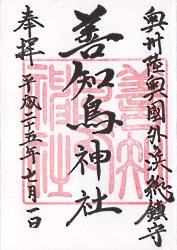

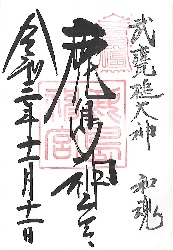

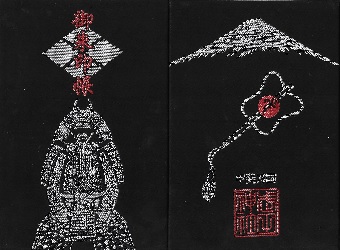

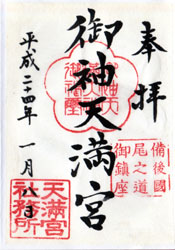

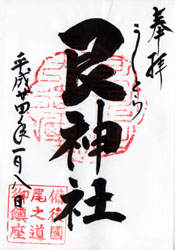

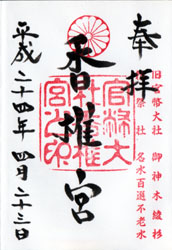

【↑ アニメ『かみちゅ!』の舞台となった尾道・御袖天満宮と艮神社の御朱印。御袖天満宮は、映画『転校生』で主人公の2人が神社の石段を転げ落ち、入れ替わってしまうシーンが撮影された場所でも】

ちなみに、『かみちゅ!』の聖地巡礼から御朱印へと興味が広がっていったのは、下記のサイトに影響を受けたためです。御朱印に関する様々な情報も記載されていて、とても参考になります。

*御朱印は、何に書いてもらう?

- 和紙であれば良いのですが、御朱印を書いていただく専用の帳面=御朱印帳があります。

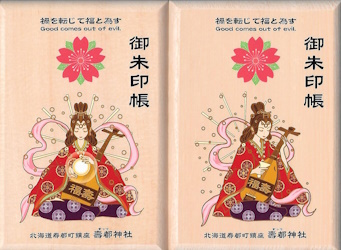

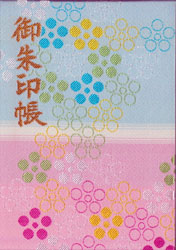

- 大手の文具店などでも買えますが、神社にはオリジナルの御朱印帳を用意しているところもあります。それぞれの神社の由来や歴史に関連した絵柄が表紙にデザインされているものも多く、裏表紙に神社名も入っているので、せっかくならこれを使いたいところ。

- 神社で用意される御朱印帳の価格(神社にお納めする金銭なので、専門用語で「初穂料」と呼びます)は、概ね1,000円なようです。そう決まっているわけではないので、異なるところもあるかもしれません。

- 御朱印帳の中身は、和紙が蛇腹状に連なっています。一般的なものは片面11枚=22ページなので、1冊で22か所の御朱印を記帳できます。裏面も使えばその倍ですが、表裏両面を使うことには諸説あるようで、片面だけで終わりにするのが一般的?

- 神社によっては、ビニールカバー付きの御朱印帳もあります。汚れることもなく、持ち歩くには嬉しい配慮ですね。

*御朱印帳を忘れたら?

- 神社の多くには、御朱印用の和紙や、御朱印を記載済な和紙が用意されているので、それを頂きます。

- 頂いた和紙は、後ほど、御朱印帳に貼り付けます。和紙の大きさは、御朱印帳のサイズとほぼ同じものが用意されているようなので、貼り付けてもぴったり収まります。

- 初詣の時期など神社が多忙な際は、御朱印をお願いすると、あらかじめ書かれた和紙で良いかどうか尋ねられることもあります。

*御朱印は、どこでもらう?

- 神社の社務所でいただきます。たいていは、本殿の横などにあります。

- わからないときは、お守りや絵馬を扱っている授与所で尋ねれば教えてくれます。社務所と授与所が同じ場所だったり、授与所で巫女さんが御朱印帳を預かってくれるケースもあります。

- 御朱印を書いていただく場合、10~15分程度は待つことになります。宮司さんや巫女さんが御朱印帳を預かり、奥のほうへ持って行かれるはずなので(その場で、目の前で書くわけではない)、一言ことわってから、その間に参拝を済ませるのがいいかと。

- 参拝客が多くない神社では、社務所(あるいは授与所)が無人な場合も少なくありません。用事がある際は宮司さんのお宅(たいていは近隣です)へと案内が出ている場合は、そちらへ伺います。見知らぬお宅をいきなり訪問するわけで、緊張します…(^^;;

- 境内が無人で案内もないときは、正直、困ります…。中規模の神社では社務所が宮司さんのお宅と兼用なことも多いので、通りかかった地元の方に宮司さんのお宅を尋ねてみると、教えていただけたりします。

- 小さな神社だと、宮司さんが何カ所かの神社を兼任していて、近くに住まわれていないところも数多くあります。この場合、御朱印をいただくのは難しいようです。

*御朱印にはお金が必要?

- 御朱印帳と同じく、初穂料が必要です。

- 概ね300円が、一般的な相場(?)なようです。決まりではないので、異なる場合もあります。

- たいていは宮司さん(受付の巫女さん)から「初穂料は**円でよろしいですか?」などと尋ねられますが、時には「おいくらでも」と言われることがあります。その場合は、一般的な300円をお渡しすることにしています。

*これまでにいただいた御朱印と、御朱印帳

御朱印の収集が目的ではなく、旅先で訪れた神社の参拝記念という主旨なので、数は多くありません。(数を稼ぐ気もないです)

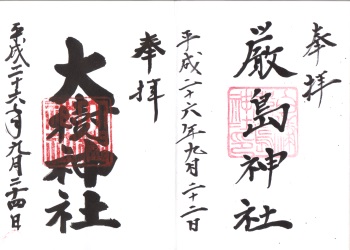

【北海道】

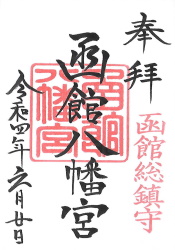

- 函館市:函館八幡宮/亀田八幡宮

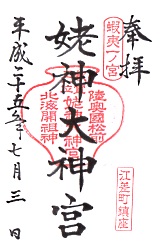

- 江差町:姥神大神宮、松前町:松前神社、福島町:福島大神宮

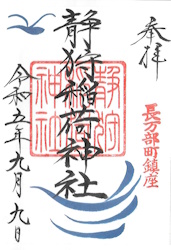

- せたな町:久遠神社/太田神社(久遠神社が兼務)、長万部町:静狩稲荷神社(飯生神社が兼務)

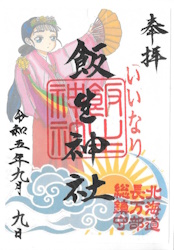

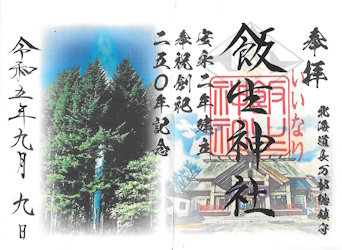

- 長万部町:飯生神社

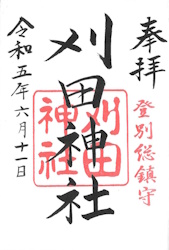

- 寿都町:寿都神社、登別市:刈田神社

- 岩内町:岩内神社

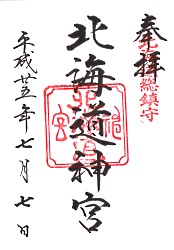

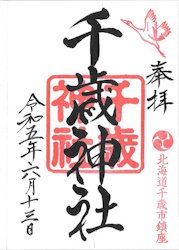

- 札幌市:北海道神宮、千歳市:千歳神社、滝川市:江部乙神社

- 平取町:義経神社、えりも町:襟裳神社/住吉神社(襟裳神社が兼務)

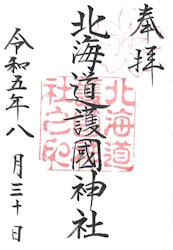

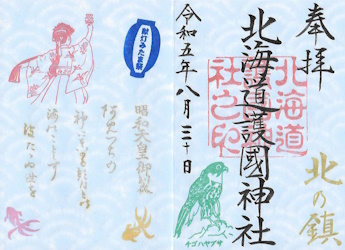

*義経神社の御朱印は、住所氏名等を記した用紙と送料込みの初穂料1,000円を賽銭箱に入れ、後日郵送される方式。 - 旭川市:北海道護国神社

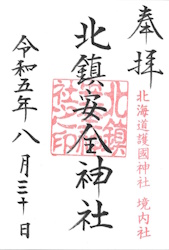

- 旭川市:北鎮安全神社、芦別市:芦別神社

*芦別神社は「参拝のお礼なので」と初穂料を固辞されました。 - 北見市:北見神社/常呂神社

- 北見市:相内神社

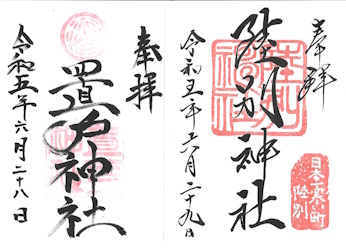

- 置戸町:置戸神社、陸別町:陸別神社

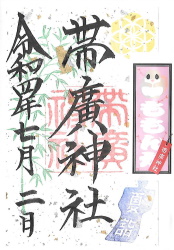

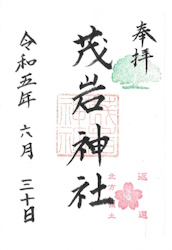

- 帯広市:帯廣神社、浦幌町:浦幌神社、豊頃町:茂岩神社

- 大樹町:大樹神社、白糠町:厳島神社

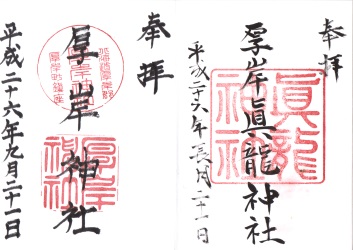

- 厚岸町:厚岸神社/厚岸真龍神社(厚岸神社が兼務)

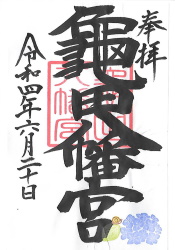

- 釧路市:厳島神社(絵柄は毎月変わる)

- 釧路市:別保神社/釧路神社(いずれも厳島神社が兼務)

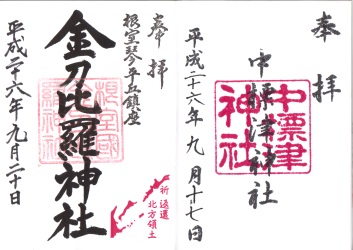

- 根室市:根室出雲神社/金刀比羅神社、中標津町:中標津神社

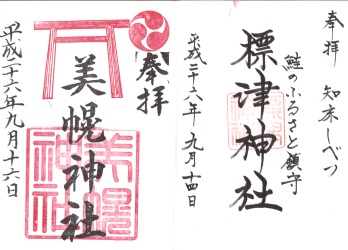

- 美幌町:美幌神社、標津町:標津神社

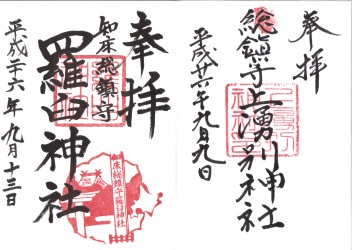

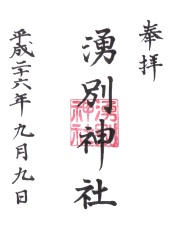

- 羅臼町:羅臼神社、湧別町:上湧別神社・湧別神社

- 弟子屈町:弟子屈神社/川湯神社(弟子屈神社が兼務)

- 網走市:網走神社、小清水町:小清水神社

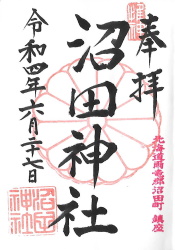

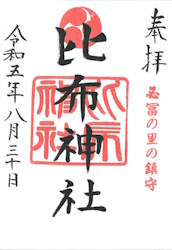

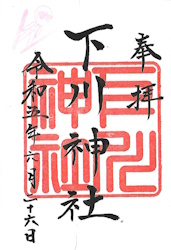

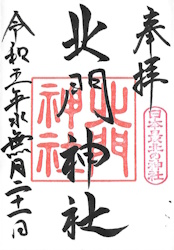

- 沼田町:沼田神社、比布町:比布神社、下川町:下川神社

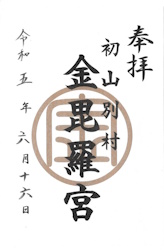

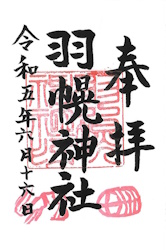

- 初山別村:金毘羅宮(印刷物を道の駅で配布)、羽幌町:羽幌神社

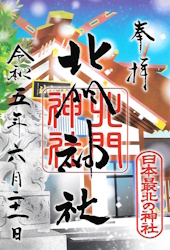

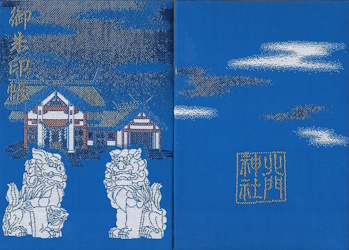

- 稚内市:北門神社

- 御朱印帳

- 寿都町:寿都神社(2023) *ビニールカバー付き

(表紙・裏表紙とも木製。重さは一般的な御朱印帳と変わらないが、やや厚め)

- 北海道神宮(2013) *ビニールカバー付き。1,000円。

(境内は桜の名所としても知られるため、裏表紙に桜の花がデザインされる)

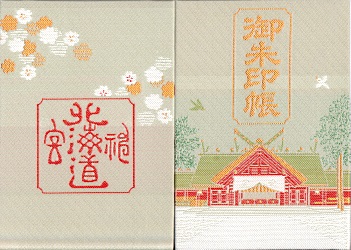

- 北海道護国神社(2023) *ビニールカバー付き

- 釧路厳島神社(2024) *ビニールカバー付き

(釧路国一宮神社なので、1ページ目には「釧路国」の印が)

- 北門神社(2023)

(宮司さんが常駐する最北の神社なので、現状では国内最北の御朱印帳)

- 北海道神社庁(2022) *ビニールカバー付き

(各所の神社で入手可能。北方領土も“北海道”としてデザイン)

- 寿都町:寿都神社(2023) *ビニールカバー付き

【青森県】

- 青森市:善知鳥神社

【宮城県】

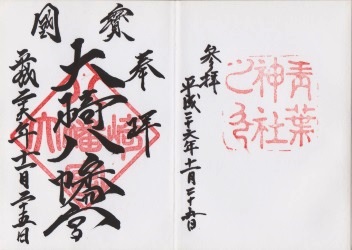

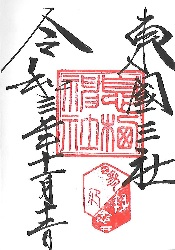

- 仙台市:大崎八幡宮/青葉神社

(青葉神社の御朱印は朱印のみ)

- 御朱印帳

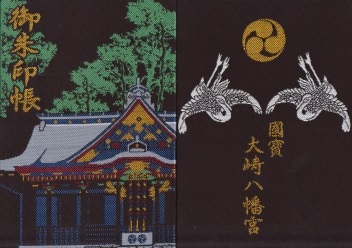

- 大崎八幡宮(2014)

(国宝指定の本殿をデザイン。ビニールカバーなしで初穂料込2,000円は高い…)

- 大崎八幡宮(2014)

【福島県】

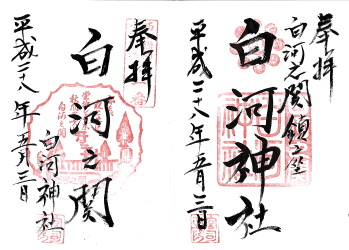

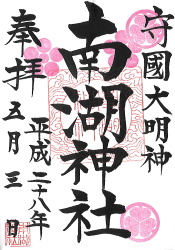

- 白河市:白河神社/南湖神社

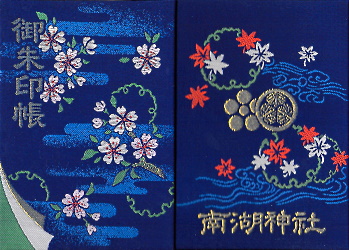

- 御朱印帳

- 南湖神社(2016)

(御朱印帳と同じ柄の栞、ビニールカバー付き。2,000円)

- 南湖神社(2016)

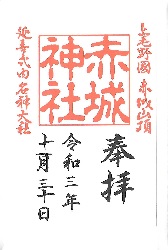

【群馬県】

- 前橋市:赤城神社

- 御朱印帳

- 赤城神社(2021)

(ビニールカバー付き。寺院の納経帳と同じ大判サイズ)

- 赤城神社(2021)

【茨城県】

- 鹿島市:鹿島神宮、神栖市:息栖神社

(鹿島神宮・香取神宮・息栖神社の東国三社を巡り、御朱印を揃えると、最後の神社で記念品をいただける。最後の神社によって記念品が変わり、息栖神社が最後の今回はお守りを授与)

- 御朱印帳

- 鹿島神宮(2021)

(ビニールカバー付き。同デザインの色違いもあり)

- 鹿島神宮(2021)

【千葉県】

- 香取市:香取神宮

【埼玉県】

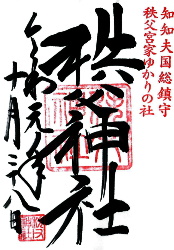

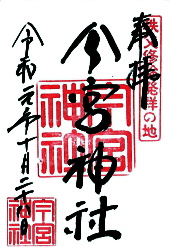

- 秩父市:三峯神社、秩父神社、秩父今宮神社

(秩父今宮神社は御朱印が5種類あり、もっとも標準的なものを)

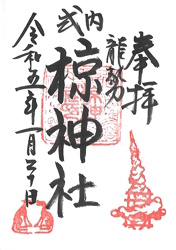

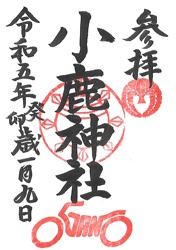

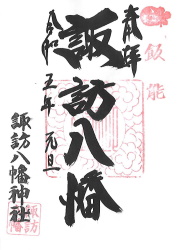

- 秩父市:椋神社、小鹿野町:小鹿神社、飯能市:諏訪八幡神社

- 御朱印帳

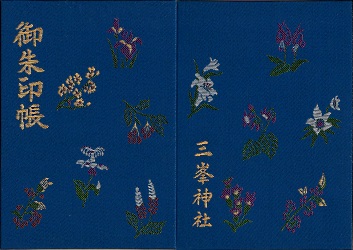

- 三峯神社(2019)

(境内に咲く草花がモチーフで、シンプルかつ風流なデザイン。ビニールカバー付き、1,500円。他に大判のモノや、立体的なデザインの大判も。オリジナル御朱印帳では、御朱印を3枚めに記帳。1~2枚目は伊勢神宮:内宮・外宮用とのこと)

- 三峯神社(2019)

【東京都】

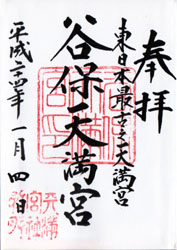

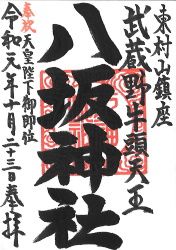

- 国立市:谷保天満宮、東村山市:八坂神社/氷川神社

- 御朱印帳

- 谷保天満宮(2012)

(御祭神:菅原道真公の花である梅の花をデザイン。ビニールカバー付き。1,000円)

- 谷保天満宮(2012)

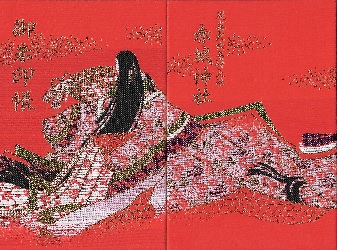

【山梨県】

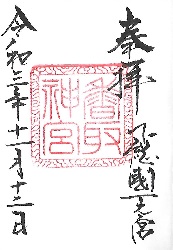

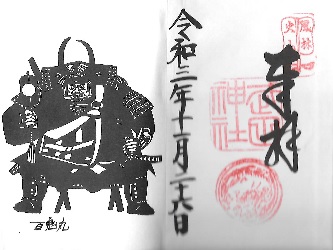

- 甲府市:武田神社

(通常タイプと、武田信玄の姿絵をデザインした下記見開きタイプの2種。書き置きのみ)

- 御朱印帳

- 武田神社(2021)

- 武田神社(2021)

【長野県】

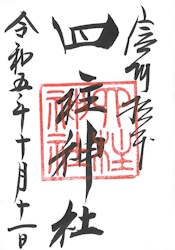

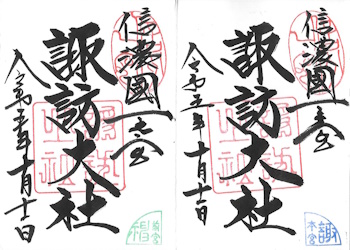

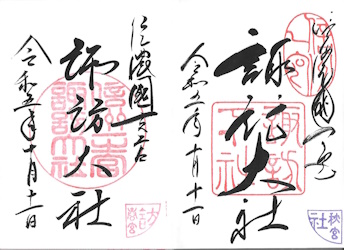

- 松本市:四柱神社、茅野市:諏訪大社・上社前宮、諏訪市:諏訪大社・上社本宮

- 下諏訪町:諏訪大社・下社春宮/下社秋宮

(諏訪大社=計4社の御朱印を揃えると、記念品を頂ける。今回は財布のガマグチ)

【静岡県】

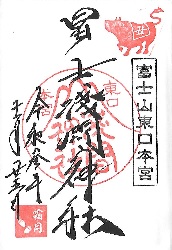

- 小山町:富士山東口本宮 冨士浅間神社

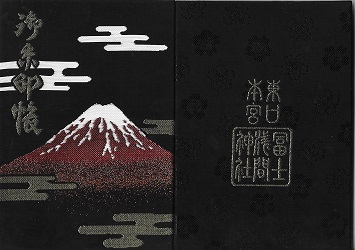

- 御朱印帳

- 冨士浅間神社(2021)

- 冨士浅間神社(2021)

【兵庫県】

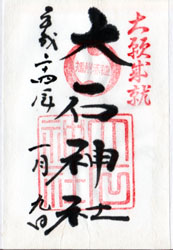

- 赤穂市:大石神社

【広島県】

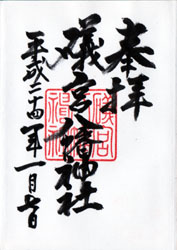

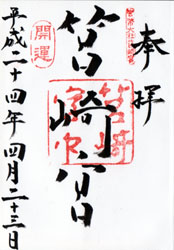

- 竹原市:磯宮八幡神社、尾道市:御袖天満宮/艮神社

【徳島県】

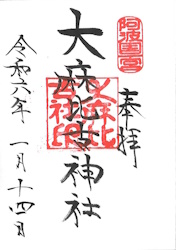

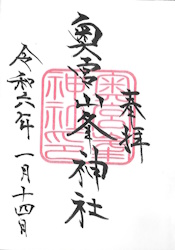

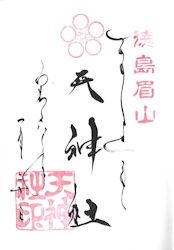

- 鳴門市:大麻比古神社/峯神社(大麻比古神社奥宮)、徳島市:徳島眉山天神社

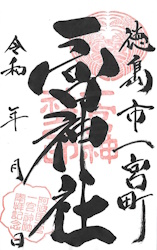

- 徳島市:一宮神社

(一宮神社の御朱印は書き置き。無人配付で、日付は自分で入れる。大判の御朱印帳サイズで、通常の御朱印帳には大き過ぎて貼れない…)

- 御朱印帳

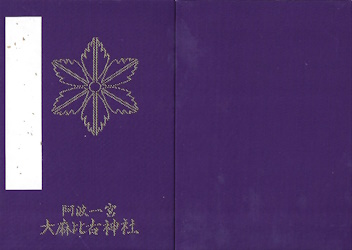

- 大麻比古神社(2024)

(麻の御神紋だけを描いたシンプル柄。ビニールカバー付き)

- 大麻比古神社(2024)

【高知県】

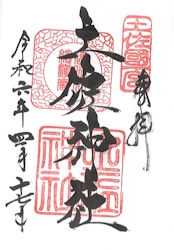

- 高知市:土佐一ノ宮 土佐神社

【福岡県】

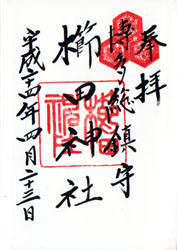

- 福岡市:香椎宮/筥崎宮(筥崎八幡宮・箱崎宮)/櫛田神社

(訪問時の旅日記)

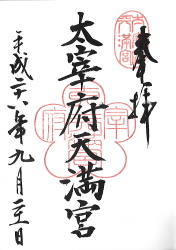

- 太宰府市:太宰府天満宮

- 御朱印帳

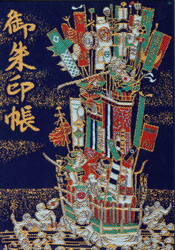

- 櫛田神社(2012)

(奉納される博多祇園山笠をデザインしたもの。ビニールカバー付き。1,000円)

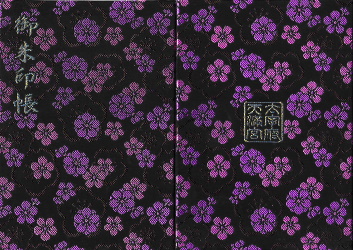

- 太宰府天満宮(2016)

(名物の梅ヶ枝餅でも知られる、太宰府天満宮のシンボル・梅花をあしらった紫梅総柄。ビニールカバー付き)

- 櫛田神社(2012)

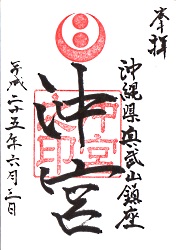

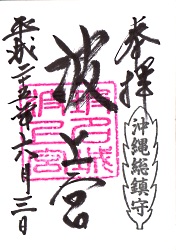

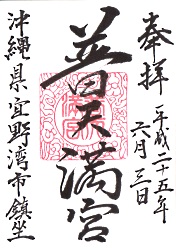

【沖縄県】

- 那覇市:沖宮/波上宮、宜野湾市:普天間宮